Existem datas, efemérides que por mais que possam ser clichês são essenciais dependendo do aqui e do agora, do tempo no qual [sobre]vivemos. Uma delas é comemorada hoje, dia 9 de agosto. O Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data comemorativa foi criada há 25 anos pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de garantir condições de existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o planeta, principalmente no que se refere aos seus direitos, ao respeito às suas condições de vida e cultura. Mais do que nunca, nestes tempos pandêmicos, e mesmo antes deles, com o desmonte promovido com a nova gestão do governo federal, é fundamental – mais do que comemorar – lembrar desse dia. Afinal de contas, há mais de 500 anos os povos indígenas sofrem ataques em seus territórios, em diversas esferas, sem o devido e necessário reconhecimento da importância e relevância deles em nosso planeta.

Faz menos de 15 anos – apenas – que o Conselho de Direitos Humanos da entidade internacional aprovou o texto da Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas. E só um ano depois a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração. A pergunta que nunca há de se calar é por que só nas últimas duas décadas isso ocorreu. Por que essa demora para fazer o que me parece que sempre foi óbvio? No artigo 1º da Declaração é garantido às diversas etnias indígenas “o pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional dos direitos humanos.” Com isso, a ONU contemplou a equidade dos direitos das etnias indígenas com os direitos que são garantidos pela organização aos demais povos e etnias do mundo.

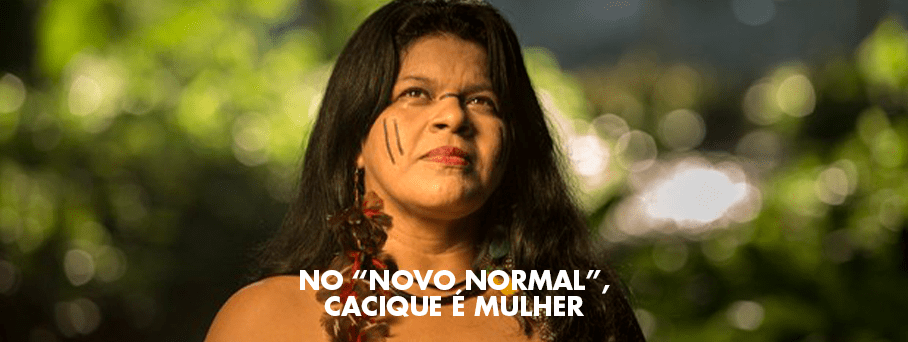

Segundo o levantamento feito pelo Censo Demográfico do IBGE, realizado há 10 anos, o Brasil abriga cerca de 850 mil indígenas que habitam nosso território divididos em mais de 200 etnias. Não tenho o número atualizado para 2020, mas esse número pode ser maior, embora pelo desenrolar das políticas públicas da última década pode ser bem menor. O que é certo é que cada vez mais lideranças indígenas femininas tomam a frente na mobilização pelos direitos dos povos originários. É hora de assumir que o novo “chefe político” indígena, o “novo” cacique não é só um homem, mas sim uma mulher. Porque mesmo na hierarquia, na divisão de funções e lideranças entre as comunidades indígenas impera o gênero masculino como líder. E para ilustrar esse “novo normal”, elenco alguns perfis de mulheres indígenas que corroboram isso.

As novas caciques

Sônia Guajajara, coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), é integrante do povo Guajajara, do Maranhão, e é uma das lideranças indígenas mais conhecidas no Brasil, ecoando não só aqui, mas também no mundo a voz e a luta dos povos originários, como na Conferência do Clima em Paris e no Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

Educadora, filósofa e artesã indígena, Cristine Takuá faz parte da Comissão Guarani Yvyrupa, organização indígena que congrega coletivos do povo guarani das regiões sul e sudeste do Brasil. Ela também é fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas de São Paulo e representante do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Renata Machado Tupinambá é integrante do povo Tupinambá, na Bahia. Jornalista, poeta, roteirista e produtora, ela atua com etno jornalismo e ciberativismo indígena e foi uma das fundadoras da Rádio Yandê, a primeira rádio online indígena do Brasil, criada em 2013.

Daiara Tukano é integrante do povo Tukano, que vive entre o Amazonas, Colômbia e Venezuela. É professora, artista visual e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Ela participou ativamente da criação do movimento feminista internacional Marcha Mundial das Mulheres, colocando em foco a pauta indígena.

Professora e ativista, Célia Xakriabá é a primeira indígena a representar os povos indígenas na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Ela também foi responsável pela implantação da disciplina Cultura Xakriabá para a preservação da memória e identidade desse povo.

[Re]conquistando espaços

No mês passado foi realizada a primeira de uma rodada de reuniões virtuais entre o governo federal e as principais lideranças indígenas brasileiras, com participação da Fundação Nacional do Índio (Funai). O objetivo é que essas reuniões sejam de caráter analítico e propositivo. Na pauta, a discussão das medidas adotadas para conter a disseminação do Covid-19 nas comunidades indígenas. [Re]conquistar o espaço de diálogo direto com a gestão pública significa dar um “lugar de fala” para que os indígenas possam expor suas demandas e debater as ações em curso e também as que foram adiadas ou canceladas. No decorrer desses encontros será construído o Plano de Enfrentamento da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros. A petição foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e por seis partidos (PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT, PDT).

Entre as reivindicações estão a instalação e a manutenção de barreiras sanitárias e o atendimento pelo Subsistema de Saúde Indígenas a todos os povos indígenas, inclusive os que habitam áreas ainda não definitivamente demarcadas. Se os Estados e Municípios, em conjunto, não assumirem a responsabilidade de garantir a saúde dos indígena em cada um dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas essas reuniões serão em vão, coisa “para inglês ver” como dizia minha avó. E as lideranças já soaram o alarme há meses sobre o alto número de indígenas infectados pela pandemia. Um dado importante: o contágio entre os índios é mais alto que a taxa da população brasileira: 1.479 de cada 100 mil indígenas foram infectados. No Brasil todo, são 907 a cada 100 mil habitantes. Esses números levam em conta os índios que vivem em aldeias e também os que vivem em cidades. De acordo com a Associação dos Povos Indígenas, até agora, quase 15 mil indígenas foram infectados com o novo coronavírus, e 501 já morreram. E a situação é mais preocupante em quatro estados: Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso. Como afirmou a coordenadora da APIB Sônia Guajajara, o que está acontecendo é “um genocídio permitido”.

E no “novo normal”, cito aqui, para finalizar, Uýra Sodoma, alter ego drag queen do biólogo Emerson Munduruku, descendente de indígenas que nasceu na Amazônia brasileira. Seu protagonismo abriga a conservação ambiental, o respeito aos recursos naturais e, mais que tudo, a necessária metamorfose que está em processo aqui e no mundo.